|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Kompositionslehre

Gabrielis 4.

Beispiele |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Kompositionslehre

Gabrielis 4.

Beispiele Choro

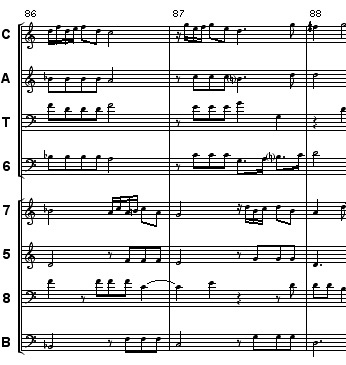

1 C

Cantus Sopranschlüssel Sopran mit

Instrument Altposaune A

Altus Mezzosopranschlüssel instrumental

oder vokal Tenorposaune 5

Quintus Altschlüssel vokal oder

instrumental Tenorposaune T

Tenore Tenorschlüssel vokal Choro

2 7

Settimus Altschlüssel instrumental Viola da

Gamba oder Posaune 8

Octavus Tenorschlüssel vokal 6

Sextus Tenorschlüssel vokal und

instrumental Tenorposaune B

Basso Baßschlüssel instrumental Posaune evtl.

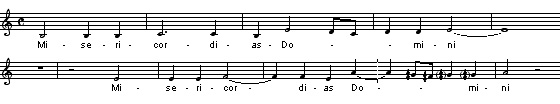

mit Lirone Misericordias D.

(T

20f) zweizeitige

Dreiachteleinheiten 7° Toni Nr. 1

-

zweizeitige

Dreiachteleinheiten

Kulturgeschichte -

Spätrenaissance

1.

Hintergründe

2.

Theorie

3.

Aufführungspraxis

4.1."Miserere

mei",1587

4.2."Deus,

Deus meus",1587

4.3."Canzon

7° Toni Nr. 1" 1597

4.4."Canzon

4° Toni",

1597

4.5."Misericordias

Domini",1597

4.6."Kyrie",

1597/1615

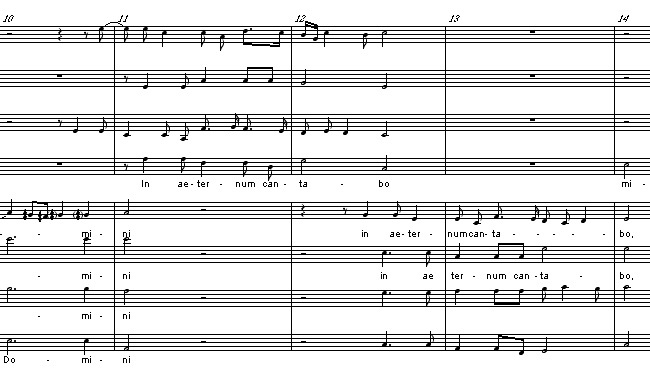

in generationem et generationem annunciabo

veritatem tuam in ore meo quoniam dixisti in

aeternum

durch Kinder und Kindeskinder will ich

Deine Wahrheit in meinen Gebeten bis in alle

Ewigkeit verkünden,

als die Barmherzigkeit, mit der der Himmel gebaut

wird.