|

Spätrenaissance

Venezianische

Musik

Anfangsseite

Biographie

G, Gabrielis

Kompositionslehre

Gabrielis

1.

Hintergründe

2.

Theorie

3.

Aufführungspraxis

3.1.

Raumhall und

Modulationsgeschwindigkeit

3.2.Aufstellung

und Aufteilung der

Chöre

3.3.

Stimmbesetzung, Einzelchöre und

Verstärkungschöre

3.4.

Takt, Dirigat und Koordination der

Chöre

3.5.

Realisation der Werke - Kommentar zu

Notenausgaben.

4.

Beispiele

5.

Zusammenfassung

6.

Literatur

|

|

3.4.

Takt und Dirigieren -

Koordination der

Chöre

aus:

Kompositionstechnik und Aufführungspraxis

mehrchöriger Werke der venetianischen

Spätrenaissance - dargestellt am Beispiel

Giovanni Gabrielis in San Marco/Venedig.

Überarbeitete Staatsarbeit von Martin

Schlu, Bonn 1984 / 16. 7. 2008

|

zurück

- weiter

Seiten

62

- 63

- 64

- 65

- 66-

- Grundlagen

-

Tactus

- Subdirigent

- (S.62)

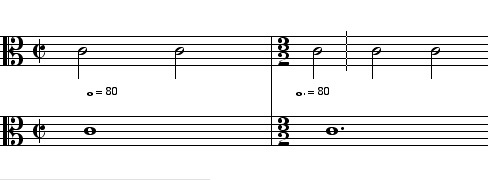

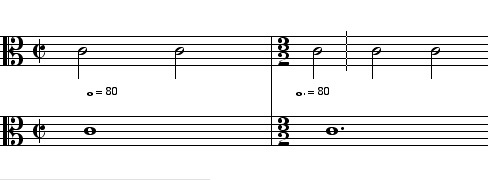

Seit dem 14./15.

Jahrhundert haben sich - auf der Grundlage einer

isometrischen Folge - die Zweier- und Drierteilung der

Takwerte etabliert. Auf der Grundlage einer

"longa", einer Note, die oft für einen Takt

steht, geschieht die Teilung in zwei oder drei

"brevis"-Noten (brevis = kurz). Dies

können wiederum in zwei oder drei

"semibrevis" unterteilt werden, jene wiederum in

zwei oder drei "minima".

-

- Die Einteilung in eine

dreizeitige Teilung symbolisiert die Heilige

Dreifaltigkeit ohne Anfang und Ende und wird daher mit

"tempus perfectum" bezeichnet. Nicht ganz so

vollkommen ist die Zweiteilung, die daher die Bezeichnung

"tempus imperfectum" erhält. Modern

übertragen wäre das "tempus perfectum"

ein Dreiertakt, das "tempus imperfectum" ein

Zweier-Takt. Notiert wird das "tempus perfectum"

mit einem Kreis (die göttliche Symbolik ohne Anfang

und Ende), den man als punktierten Wert verstehen kann,

das "tempus imperfectum" dagegen bekommt den

Halbkreis (denn es ist nicht "vollkomen") und bezeichnet

einen geraden Wert. Definiert wird hier also das,

was gezählt wird: Das Metrum ist eine

Dreier- oder Zweier-Einheit, mathematisch gesehen wird

hier der "Nenner" eines Bruchs definiert.

-

- Die weitere Definition

dessen, wieviel gezählt wird, also des

eigentlichen Taktes, geschieht ebenfalls zwei- oder

dreizeitig: Bei der "prolatio perfecta" ist es

immer ein Dreiertakt, bei der "prolatio imperfecta"

ist es immer ein ganzer oder ein halber Takt.

Mathematisch gesehen wird hier also der "Zähler"

eines Bruchs definiert. Es ergeben sich

insgesamt folgende Möglichkeiten für die

Beziehung "tempus" (Metrum) und "prolatio"

(Takt)

-

|

"tempus

perfectum"

|

"tempus

imperfectum"

|

|

Die Longa

wird in drei Brevis aufgeteilt

(gedrittelt)

|

Die Longa

wird in zwei Brevis aufgeteilt

(halbiert)

|

|

"prolatio

perfecta"

|

"prolatio

imperfecta"

|

"prolatio

perfecta"

|

"prolatio

imperfecta"

|

drei

Zähleineinheiten

eines Dreiers

|

zwei

Zähleineinheiten

eines Dreiers

|

drei

Zähleineinheiten

eines Zweiers

|

zwei

Zähleineinheiten

eines Zweiers

|

|

|

Umrechnung in

"moderne" Notation

|

|

drei

punktierte Einheiten

|

zwei

punktierte Einheiten

|

drei

gerade Einheiten

|

zwei

gerade Einheiten

|

|

Neuner-Takt

|

Sechser-Takt

|

Dreier-Takt

|

Zweier-Takt

|

|

3 x

3

|

2 x

3

|

3 x

2

|

2 x

2

|

-

-

- Tactus

Grundlagen

- Subdirigent

- Seitenanfang

- (S.63)

Das mittlere Metrum

einer Semibrevis entspricht dem menschlichen Pulsschlag,

also einem Tempo zwischen sechzig und achtzig

Schlägen pro Minute. Wichtig ist an dieser Stelle,

daß die Takteinteilung nicht die Bedeutung einer

Schwerpunktsetzung im Sinne einer betonten Anfangszeit

hat, sondern daß sie lediglich ein Maßstab

für die Unterteilung der kleineren Notenwerte ist -

es geht mehr um musikalischen Fluß.

-

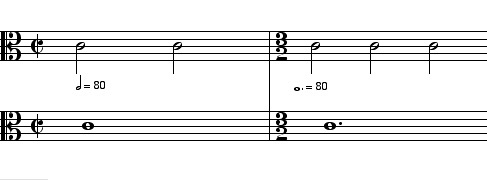

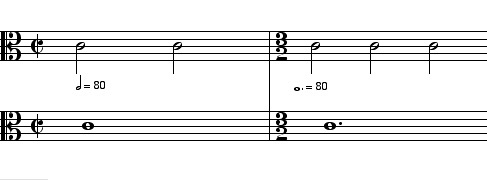

- Soll ein schnelleres

Tempo ausgeführt werden, schreibt man die

Komposition nicht einfach in Minima, sondern zeigt durch

eine Halbierung des Kreises, daß als

Maßeinheit nun nicht mehr die "semibrevis"

gilt, sondern die "brevis". Aus dem Strich, der

als Zähleinheit nicht mehr die "semibrevis"

gelten läßt, sondern die "brevis, wird

später das "Alla breve"-Zeichen. Dabei gibt es eine

weitere Drittelung bzw. Halbierung, denn die Semibrevis

wird nun entweder zur "proportio dupla" oder zur

"proportio tripla" . Diese weitere Unterteilung

entspräche dann einer Achtel oder einer

Triole.

-

- (S.64)

Werden innerhalb

eines Tempus die Proportionen verändert, so

führt dies zu ryhtmischen Überlagerungen, weil

bei gleicher Brevis durchaus binär und ternär

geteilt werden kann, z.B. die Gleichzeitigkeit gerader

Achtel gegen Triolenachtel absoluter Normalfall sind.

Diese Überlagerung durch einfaches Verändern

der "proportio" wird bei Ockeghem und Josquin zur

Meisterschaft geführt, oft mit dem Nebeneffekt,

daß diese Kompositionen nicht mehr so ohne Weiteres

zu realisieren sind. Es ist also durchaus üblich,

bei gleichbleibendem Metrum der "semibrevis" oder

der "brevis" innerhalb der verschiedenen

Relationen hin- und herzuspringen, üblich ist es

aber auch, bestehende Prolationen umzudeuten und damit

Einfluß auf das Tempo zu nehmen.

-

- Bei der "proportio

sesquialtera" wird eine bestehende "proportio

dupla" durch die Erweiterung um eine Note zur

"proportio tripla" umgedeutet. Weil beiden

Relationen eine gemeinsame "brevis" zugeordnet

ist, verlangsam sich das Tempo des neuen Taktes um ein

Drittel, umgekehrt wird es ein Drittel schneller, wenn

entsprechend anders umgedeutet wird. Eine Darstellung in

moderner Notation macht es deutlicher: Was vorher zwei

Halbe waren, werden nun drei Halbe (wie man das

dirigiertechnisch macht, wird später

erklärt):

-

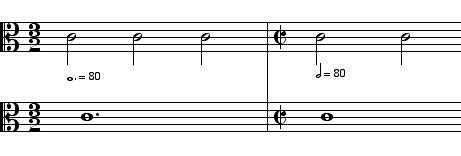

- Hier eine typische

Stelle, bei der das Halbe-Metrum beim Taktwechsel als

ganzer Takt gezählt werden muß - also

verdreifacht sich das Tempo:

-

-

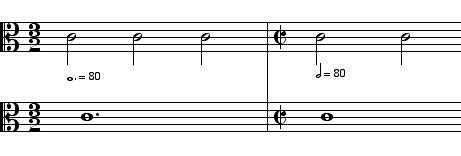

- und irgendwann am Ende

des Stückes kommt die Verlangsamung zurück auf

Tempo I - aus ganzen Takten werden wieder Halbe und das

Tempo wird wieder gemütlicher. Gerade dies ist ein

typisches Stilmittel der Werke Gabrielis, wenn es auf die

letzten Takte zugeht.

-

-

- (S.65)

War der Tactus

bekannt und waren die Aufteilungen - ob Zweizeitigkeit

oder Dreizeitigkeit, abgesprochen, genügte es einige

hundert Jahre, daß jemand aus dem Ensemble zu

Beginn den Einsatz gab, denn an den Wechselstellen lief

das Metrum ja weiter und der Puls blieb gleich. Mit dem

Aufkommen größerer Chöre an den Stiften

und Domen und dem instrumentalen Zusammenwirken

größerer Ensembles wurde es aber nötig,

daß sich die Instrumentalisten und Sänger auf

jemanden einigten, der das Zeitmaß gab, damit man

rechtzeitig atmen konnte. Spätestens ab dem

Aufkommen verschiedener Taktzeiten (z.B. der

"proportio sesquialtera") wurde es notwendig,

jemanden mit der Taktierfunktion zu beauftragen, auch

wenn es hauptberufliche Dirigenten erst wesentlich

später nach Gabrieli gab. In San Marco sind aber

Vorläufer der Dirigierberufe nachweisbar

(Subdirigenten) und diese Musiker auf den Lohnlisten

lassen auf eine gewisse Mindestgröße von ca.

sechzehn Personen schließen, denen ein "maestro"

vorstand. Auch von Orlando di Lasso (Gabrielis Lehrer)

ist überliefert, daß er das Orchester am

bayrischen Hof mit einem Stab dirigierte.

-

-

- Subdirigent

Grundlagen

- Tactus

- Seitenanfang

- Mehrchörige

Kompositionen benötigen nun auf jeden Fall einen

Dirigenten, zumal, wenn die Chöre räumlich so

weit getrennt sind, daß es nicht mehr möglich

ist, nach Gehör die Stimmen zu singen oder zu

spielen, weil man zu spät einsetzen würde. Die

Laufzeitunterschiede

in größeren Kirchen können mehrere

Sekunden betragen und man kann als Musiker ab einer

gewissen Größe nur noch "auf Sicht" spielen,

weil die Schallreflexionen das Ohr verwirren.

Ablösungen eines Chores bei gleichzeitigem Wechsel

von Proportionen oder des Tempus sind ohne Dirigenten

überhaupt nicht mehr durchzuführen, und diese

Dinge sind bei Gabrieli stilbildendes Element. Auch wenn

direkter Sichtkontakt der Musker untereinander besteht,

braucht man den Dirigenten für die

Vorbereitungsschläge, damit die Musiker wissen, was

gleich passieren wird.

-

- Insofern ist zu

unterscheiden zwischen den mensural notierten

einchörigen Kompositionen für einen kleinen

Chor, die ohne Dirigenten ausführbar sind (und

ausgeführt wurden) wie etwa "Inclina Domine" zu

sechs Stimmen oder "Ego dixi Domine" zu sieben Stimmen

(beide aus den "Concerti" 1587) oder den ersten

Stücken der "Symphoniae Sacrae" von 1597, die

kontrapunktisch sechs- und siebenstimmig abgelegt sind

("Cantate Domino", "Exaudi Domine", "Beata es Virgo

maria", "Miserere mei", "Benedixisti", "O quam suavis",

Exaudi Deus" und "Santa Maria"). Diese Stücke sind

in kleiner Besetzung, fast kammermusikalisch, ohne

weiteres denkbar und aufzuführen und waren wohl auch

für eine kleine Besetzung gedacht - vielleicht

für die "favoriti".

-

- (S.66)

Anders verhält

es sich mit den mehrchörigen Werken, sie sind von

ihrer Anlage her definitiv für einen Chor mit

instrumental verstärktem Gegenchor konzipiert. Sie

sind zwar ebenfalls mensural notiert, doch es ergeben

sich durch die oft blockhaft gesetzten Chorabschnitte

Schwerpunkte, die bei einer kontrapunktischen Denk- und

Schreibweise gar nicht entstehen würden. Diese

Schwerpunkte mit den von der Anlage her enthaltenen

Wortbetonungen herauszuarbeiten und bei der

Aufführung anzuzeigen, ist die große Aufgabe

der Chordirigenten gewesen und wird es auch in Zukunft

sein. Daher unterstand dem "maestro di capella"

die eigentliche Chorarbeit, während der "maestro

di strumenti" offenbar auf die klangliche Balance der

Instrumentalgruppe zu achten hatte und als Subdirigent

dem "maestro di capella" offensichtlich

untergeordnet war.

-

- Gerade bei

vielchörigen Werken ist eine Aufführung ohne

Subdirigenten nicht machbar gewesen. Paul Winter (s.43f)

zitiert Ludovico Viadana, nach dem der Hauptdirigent beim

besten Chor stand, von allen gut zu sehen war und sein

Metrum von einem bei jedem weiteren Chor stehenden

Subdirigenten abgenommen wurde. Mit dieser Praxis war es

möglich, auch groß besetzte mehrchörige

Werke aufzuführen.

-

- Falsch ist es dagegen,

sich bei größerer Entfernung zwischen die

Chöre zu stellen und von dort aus zu dirigieren,

denn dies wird von keinem Chor genau zu sehen sein. Aus

eigener Erfahrung mit mehrchörigen Werken Gabrielis

kann ich die Praxis Viadanas nur bestätigen: stand

ich mehr als zehn Meter von einem Chor entfernt, waren

gegebene Einsätze nicht für alle Musiker

endeutig als Einsätze zu erkennen und wurden des

öfteren mit den Metrumsschlägen verwechselt

("Der Einsatz kam nicht"). Stand ich direkt bei einem

Chor und hatte zwanzig Meter weiter einen Subdirigenten,

war es leichter, die Chöre zusammenzubringen, als

wenn ich nach vorne, hinten und zur Seite gleichzeitig

dirigieren mußte und die Unterschiede der

Bewegungen zwischen Metrum und Einsätzen nicht mehr

von allen wahrgenommen werden konnten.

-

- Beispiele für

Taktablösungen, Tempo- und Metrumsprobleme werden

nicht in diesem Kapitel diskutiert , sondern als

Fallbeispiel beim jeweils besprochenen Werk.

-

- zurück

- weiter

- nach

oben

|